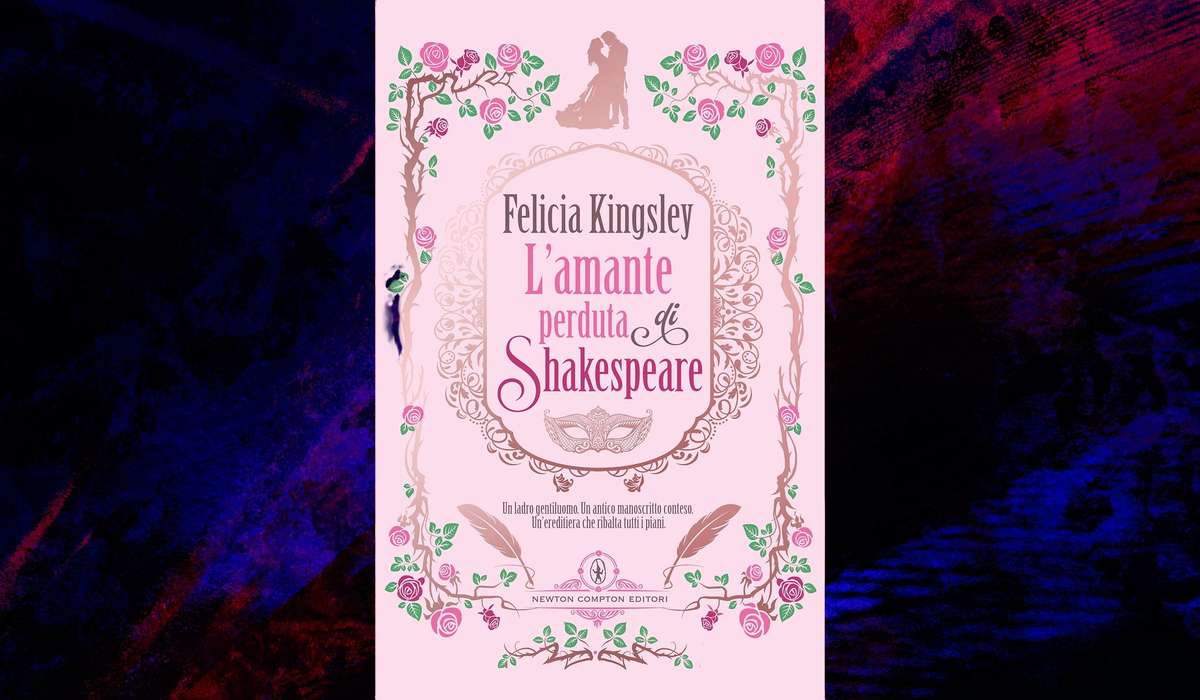

Con L’amante perduta di Shakespeare, Felicia Kingsley inaugura – o meglio, spalanca – il palcoscenico alle avventure di Nick Montecristo, ladro gentiluomo nato come personaggio secondario in Due cuori in affitto e ora assoluto protagonista di un romantic suspense dall’impianto cinematografico.

Basandosi su una trama che mescola fascino letterario, colpi di scena degni di un heist‑movie e un’irresistibile tensione sentimentale, il romanzo promette di fondere la brillantezza pop della scrittura di Kingsley con l’allure classica di Shakespeare. Ma quanto mantiene davvero questa promessa?

Un protagonista in bilico fra mito e realtà

Nick Montecristo, ventiseienne dalle “nove vite”, incarna alla perfezione l’archetipo del trickster contemporaneo: intelligente, colto, affascinante e, soprattutto, dotato di una moralità sfumata che lo rende insieme repellente e magnetico.

Dal carcere all’arte del furto su commissione il passo è sorprendentemente breve, eppure credibile, perché la Kingsley ne costruisce l’identità attraverso dettagli che alludono a una formazione eterogenea: lingue straniere, storia dell’arte, codici cavallereschi.

Sebbene il nome richiami alla mente un celebre conte letterario, Nick ha più in comune con Lupin o con i protagonisti della saga Ocean’s: ciò consente all’autrice di giocare con un immaginario glamour ma, al contempo, di umanizzare il personaggio grazie a minuscole esitazioni emotive che filtrano dietro lo sguardo da “professionista del crimine”.

Ne risulta un eroe imperfetto che funziona sia come figura di desiderio sia come specchio del lettore, costretto a chiedersi fino a che punto la giustizia possa piegarsi alle ragioni del fascino.

Una coprotagonista che ruba la scena

Accanto a Nick, l’ereditiera Angelica non svolge il tradizionale ruolo di “damsel in distress”. Al contrario, la sua determinazione a recuperare l’eredità paterna la fa entrare in collisione con i piani del ladro; il conflitto, più che romantico, è anzitutto strategico.

Kingsley costruisce Angelica con tratti di modernità (indipendenza economica, linguaggio diretto) ma anche con un bagaglio emotivo segnato dal lutto recente, che spiega la pulsione a “rimettere insieme i pezzi” del patrimonio familiare.

Il risultato è una dinamica di coppia che sfrutta l’attrazione fisica come detonatore ma si nutre di una costante partita a scacchi, con mosse e contromosse in cui il rispetto reciproco precede persino l’innamoramento. L’alchimia regge perché la scrittura alterna descrizioni puntuali dei gesti (sguardi, mani che sfiorano, battiti accelerati) a botta e risposta veloci, asciutti, quasi sceneggiati.

Il fascino dell’arte e di Shakespeare

Il cuore della missione – il recupero di un rarissimo First Folio – aggiunge al plot il peso simbolico di Shakespeare. Non è solo un MacGuffin prezioso: è l’emblema di una cultura “alta” intorno a cui ruotano avidità, vanità, desiderio di riscatto.

La Kingsley sfrutta la cornice del Lago di Como, con le sue ville aristocratiche affacciate sull’acqua, per ricreare un’atmosfera di “delitto fra gentiluomini” senza rinunciare allo splendore paesaggistico: si passa dalle biblioteche rivestite di boiserie alle terrazze con vista, in un crescendo di set che invitano il lettore a un turismo letterario virtuale.

Gli intermezzi dedicati alle curiosità shakespeariane – differenze fra i vari Folio, aneddoti sulle falsificazioni, cenni all’amante “oscura” cui allude il titolo – sono brevi ma efficaci: non appesantiscono il ritmo, semmai elevano la caccia al tesoro a riflessione sul valore (anche emozionale) dei testi.

Ritmo, suspense e ironia

Dal punto di vista strutturale il romanzo alterna tre filoni narrativi: pianificazione del furto, sviluppo del rapporto Nick‑Angelica, rivelazione progressiva di un enigma più ampio (chi, davvero, ha diritto al First Folio? E quale segreto lega il barone defunto al manoscritto?).

Kingsley orchestra i passaggi con una scansione quasi seriale: capitoli brevi, cliffhanger finali, cambi di prospettiva che favoriscono binge‑reading. Ciò non impedisce inserzioni comiche – in particolare i duetti verbali fra Nick e il mentore che l’ha fatto evadere – le quali alleggeriscono la tensione senza sabotare la suspense.

Se talvolta i colpi di scena risultano prevedibili per chi mastica thriller, la ricompensa sta nella giocosità pop che invita a “sospendere l’incredulità” proprio come si farebbe davanti a un blockbuster estivo.

Tematiche profonde sotto la vernice del romance

Dietro l’apparente frivolezza di furti in smoking e battibecchi flirtanti, il romanzo tocca temi tutt’altro che leggeri: la trasmissione del sapere, l’identità costruita (o rubata), il confine sfumato fra legalità e giustizia, la gestione del lutto.

Interessante la riflessione – mai didascalica – sul collezionismo come forma di appropriazione del passato: la “vendetta bibliografica” del committente inglese non è soltanto questione di orgoglio, ma di narrazione personale. Allo stesso modo, Angelica incarna la lotta per un’eredità che è memoria prima ancora che ricchezza.

Un tassello di un universo narrativo più ampio

Chi ha letto i precedenti bestseller dell’autrice noterà camei, richiami e micro‑cross‑over che puntellano la trama: dall’apparizione di Blake Avery alle citazioni di personaggi minori che popolano l’universo Kingsley.

È una scelta che premia la fanbase storica, ma non penalizza i nuovi lettori: le informazioni di contesto vengono fornite in modo naturale, quasi fossero note a piè di pagina dissimulate nel dialogo. La sensazione è che L’amante perduta di Shakespeare funzioni da “episodio pilota” di una serie dedicata a Nick, con la promessa di future rapine letterarie in location esotiche.